【長編】アフリカン・システムに笑う<前半>~マリ共和国旅行記~

——出版のお知らせ——

2024年秋に青春出版社さんから旅行記(単行本&電子書籍)を出版いたしましたので、宜しくお願いいたします。

タイトル: 旅は出たとこ勝負でうまくいく

―マリ共和国、イエメン…辺境旅行記―

章立て: マリ共和国編、イエメン編、ネパール編、ニュージーランド編

詳細は以下リンクをご参照下さい。

旅は出たとこ勝負でうまくいく マリ共和国、イエメン…辺境旅行記 | 柳沢英貴 |本 | 通販 | Amazon

旅は出たとこ勝負でうまくいく マリ共和国、イエメン…辺境旅行記|青春出版社

はじめに

旅行記にはいろいろなタイプがある。私が初めて旅行記を書いたのがマリ共和国編だった。他にも何篇か書いてみた後で改めて修正を試みた。章構成を見直したり、追加の章を書き足してみたりいろいろ取り繕ってみたものの、やっぱりこの旅行に関しては旅の出来事をなるべく忠実に書き記しておきたい想いに変わりはなかった。自分にとって海外旅で最大のインパクトだったため、そして西アフリカの旅が未だに一般的になっていないため、これからマリなど西アフリカ諸国に向かう旅人にとって幾ばくかでも参考にできるものであればと考えたものである。

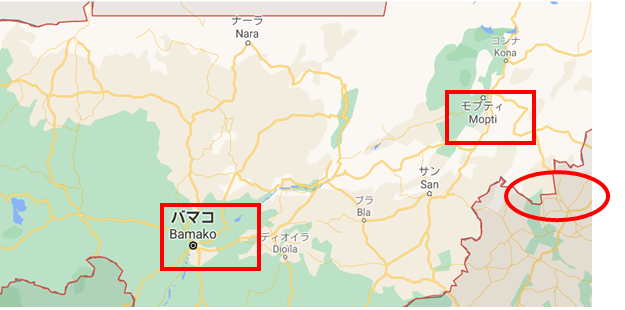

<マリ共和国の位置、私が訪れた地域> ※Googleサイトより>

旅の写真としてドゴン・トレッキングで交わした契約書などを追加した。

文中にある「CFA」は、マリ共和国など旧フランス領で広く流通している通貨セーファーフラン(当時の為替レートは100CFA=約17円)の事である。

目次 (前半は1~5章)

1.プロローグ:空港でマリの洗礼

2.なぜ泥壁のモスクが立つマリ共和国を旅したのか

3.首都バマコにて

4.長距離バスに揺られてセバレへ

5.トレッキングの拠点モプティ

【コラム】マリ共和国は西アフリカの内陸国

6.ドゴン村トレッキング・初日(木の枝で編んだベッド)

7.ドゴン村トレッキング・2日目(鉄板を敷いた青空トイレ)

8.ドゴン村トレッキング・3日目(星を眺めた頃、モスクを造る今)

9.これがアフリカン・システム

10.プリミティブな世界で見つけたもの

11.エピローグ:どんな旅でも大丈夫さ

【コラム】西アフリカ・マリを旅するにはこんな準備が必要だった

1.プロローグ:空港でマリの洗礼

1999年、私はマリ共和国を旅した。あの頃はまだ、エキスパート揃いのマップツアー社(同社はその後HIS傘下に入ったが新宿オフィスはもうとっくに閉鎖済)を利用した事がなかった。普通にHISのカウンターで航空券を手配してもらった。ただ、HISで西アフリカゆきのレアなチケットを提案してくれる筈もなく、最初に向かったのは南青山のエールフランス航空のオフィス。そこで国際線の時刻表を入手してチェック。で、「とにかくこの日のパリ―バマコの往復チケットを下さい」と一方的に頼み込んだ。

パリのシャルルドゴール空港は何度か利用していた。地下を潜って長いパイプ・エスカレーターで搭乗ゲートに向かう放射状のターミナル1が好きだ。マリ共和国の首都バマコに向かうのは波状の形をしたターミナル2だった。ただ実際の搭乗ゲートは山なりの楕円形がパックリ2つに割れた形をしたターミナル2-Aから2-Fではなく、その脇に建っていた別棟だった。2-Aの傍に宇宙船みたいな丸いドーナッツ状の銀色の建物があった。

まさしくこれから未開の地、西アフリカへ宇宙船で旅立つような錯覚を得た。その建物に入るといかにもアフリカ系の肌合いをした搭乗客が8~9割を占めている。そこからバマコやコナクリなど西アフリカ各地に向けてエールフランス機が飛び立っていたのだ。

後で詳しく触れるとして、このエールフランスの機内は、あまりに陽気で濃い一体感に包まれていた。なんだ、もしかしてマリ人はみんな陽気で楽しい人達なのかも、そんな期待を膨らませて首都バマコに降り立ったのだった。

*

初めてのサハラ以南に緊張しつつ、タラップを降りてゲートに向かう。もらったばかりのイエローカードを初めて提示する。イエローカードとは黄熱病の予防接種を受けた証明書である。検疫所の係官は確かに白衣を着ていたけど清潔感がないなんとも頼りない体裁だった。

フライトがまばらな時間だったためか、2階建ての空港メインビルは思いのほか閑散としていた。歩いているのは黒人ばかりで活気は感じられなかった。現地の人達はそそくさと迎えの車をアテにして外へ出ていくし、何ら手配していない日本人はひとり取り残されてしまった。

ホントに西アフリカに足を踏み入れてしまったのだと悟る。いや、焦ったのがホンネだ。

他にサハラ以南の空港に降り立ったのはウイントフック(ナミビア)、ビクトリアフォールズ(ジンバブエ)、ダルエスサラーム(タンザニア)くらいだ。首都もしくは実質的な首都であるダルエスサラームの空港は機能的に作られているが、バマコとビクトリアフォールズは日本の地方空港程度で小さい。

もっと極端な例を挙げると、パプアニューギニアのゴロカ空港ではテーブルすらなくて、屋外に無造作に積まれたスーツケースから自分のモノを探していた。まあ考えようによっては、サハラ以南のブラック・アフリカで空港の建物があっただけマシだったのかも知れない。

西アフリカ最初の関門は両替だった。午後の国際空港なのに両替カウンターが全て閉まっている。どこで両替すればいいのか分からない。ただ、日本と違ってアジア・アフリカだと困っている人を放置しておかない。ホントに親切な人もいれば、なんとか日本人から巻き揚げようって輩も多い。カタコトの日本語でガイド志願の若者が近づいてきた。しきりにアピールしてくる。「日本語の紹介状を見せてやるから安心しろ」と言いながら、何度も折り畳んだり開いたりしてボロボロになった紙を広げてくれる。そこに書いてあるのは確かに日本語だった。

「こいつはダメ。ガイド料を思いっきり吹っ掛けてきた。これを読んだ後もそんな素振りを見せないようにして彼の傍から離れろ」

どうにも救いようがない文面だった。ブラック・アフリカの初っ端から危ない輩に絡まれるとは面倒だ。

金曜日はイスラム教の安息日だから空港の両替所も休みなのだと、彼が教えてくれる。えっ、空港の窓口くらい空けておいてくれ。「一緒に2階のカフェに行って両替を頼んでみよう」と促してくる。そこでも、トラベラーズチェック(今となってはこの言葉が懐かしい)は扱っていないと断られるし、米ドル・キャッシュもダメだった。米ドル・キャッシュの両替を断られたのは過去50数回の海外旅においてマリだけだ。他のアフリカ諸国でもたいてい米国の事を嫌っているけど、米ドル紙幣だけはみんな好きなのだ。フランスフラン(1999年当時はユーロ切替え前夜)のキャッシュなら両替できると云う。旧宗主国の面目躍如と言った所か。

幸い、使い残しの100フラン札が1枚だけ手元にあったので、なんとかそれで急場を凌ぐ事ができた。はて、この西アフリカ内陸国の旅、どうなる事やら。

2.なぜ泥壁のモスクが立つマリ共和国を旅したのか

(1)トルコ、香港、そしてマリへ至る

旅先の選択は人それぞれ。ディープに同じ国に出掛ける人もいるだろうが、私にとって1つ1つの海外旅行は不連続で独立したものと考えている。ある旅でビーチに行ったら、次は山でトレッキングする、或いは砂漠が恋しくなって新しい国を開拓してみるとか。私の旅はそんな調子で、出たとこ勝負の成り行き任せだった。

写真やテレビに影響されたり友人の話しに興味を抱いたり、その直前に影響を受けたモノで急に旅先が決まるケースが多い。ただ、西アフリカ・マリ共和国への旅は、トルコー香港―マリと結果的に彼の地に導かれるように繋がっていった。

その前年、キャセイ・パシフィック航空でトルコを旅行して香港経由で帰国する予定だった。香港での乗継時間は2~3時間あったが、イスタンブール国際空港でチェックインしたら既に出発予定時刻を3時間遅延していた。これはマズイ、香港での接続が間に合わないぞ。でも、ポジティブに考えたら、1日余計に海外で延長戦できるのはラッキーだ。どうしようもない事は考えても無駄だ。

事実、香港チュクラコップ空港に着いた時には成田行きの飛行機は飛び立った後だった。トランジットエリアのスタッフに訊いて、翌日のフライトとその晩の宿(夕食・朝食・送迎付き)を手配して貰った。出社が1日遅れる事になるので上司の顔を想像するとちょっと落ち着かなかったけど、格安航空券でも乗り遅れて結構イイ思いができるものだと内心喜んでいた。その晩、初めての香港では尖東(尖沙咀東)から香港島に輝く100万ドルの夜景を眺めた。如何せん時間もなく、早朝のフライトが迫っていたので、それ以上は何も探検できず。

で、次の旅先として、香港を選んだ。香港には、尖沙咀のネイザンロードに沿って立つ有名な重慶大厦(チョンキンマンション)がある。いかにも胡散臭いのがあのビル、そこに足を踏み入れた。1Fには両替商や商店、インド人のカレー屋などがあの雑多な空間に入り乱れている。コリアンダーやクミンなど香辛料の匂いも充満している。そんな中、そこの安宿を訪ねた。200香港ドル(約2800円)なので予約するような宿でもなく、小汚いエレベーターに乗り込んだ。

恰幅のいい黒人が1人乗っていて、私の後にガ体のいい黒人が更に3名乗ってきて取り囲まれた感じになった。彼らはいずれも黒光りした精悍な顔つきで、ドンと前に突き出た腹にも威圧感があった。もしケンカでもしたら、たちどころにボコボコにされて骨が2,3本も折られてしまうのではないか。そんな予感がした。実際に襲われた訳でもなんでもないが、無言の圧力で私の体が硬直したのをハッキリと覚えている。そう、恐怖を感じたのだ。でもこの感覚は克服したい、免疫を付けたかった。

(2)まだまだアルジェリアに入国できない

人から「どんな国に行くの?」と問われて、ザックリ「怪しい国」と答えていた。「怪しい」って形容詞は、決してイカガワシイ意味ではない。戦闘状態の危険な国でもない。そんな国で生きて帰って来られる保証はないので、そこは私のテリトリーから外れている。

他の言葉に換えると、旅しているうちにニヤニヤできるような楽しくなる国だ。英語でストレートに言えばプリミティブな国、原始的な暮らしが残っている国だ。ただ、自分が鈍感なせいなのか、周囲の人が思うより私のリスク許容範囲は広い。よく言えば寛容だ。まずは当たってみる、アントニオ猪木の「風車の理論」と同じ感覚だった。

初めてのアフリカ大陸旅で、私はマグレブ3国のどこに行こうか迷っていた。ズバリ、アルベール・カミユの生誕地アルジェリアか、パウル・クレー(画家である彼の作風に大きな影響を与えた)のチュニジアか2択だった。後から考えると絶対にアルジェリアに行っておくべきだったけど、まだ紛争が表面化していない時点で地球の裏側の政情なんて知る由もない。あの当時は旅行計画書を作るとかビザ手続きが面倒って事で、まずはスムーズなチュニジア旅を選んだ。

元々、私はアルジェリアに行きを熱望していた。地中海沿岸のアルジェやオランの街もサハラ砂漠やガルダイアもとにかく全て行きたかった。オランは新型コロナ感染で一躍話題になったアルベール・カミユの小説「ペスト」の舞台になった場所なのだ。

私はかつて、この小説を20才か21才の頃に病院のベットで苦しみながら読んでいた。重苦しい小説なので何度か途中で止めようかと思った。けど、「明けない夜はない」、「収束しない感染爆発・都市封鎖はない」と信じて今できる事を淡々と誠実にこなしていく医師の姿がずっと心に残った。危機に巻き込まれた当事者としての所作をこの小説から学んだ。

でも、1992年の政変の後アルジェリアはずっと入国できない遠い国になってしまった。元々、紹介状とか旅程表の事前提示などビザ取得が大変な国だったが、テロの危険があって治安が悪い。

私がマリを旅した後も2013年に同国のテロで日本のプラント建設会社の社員が犠牲になっており、まだ安全とは言えない。ここ数年ツアーなら催行しているけど、コストは割高になる。

果てしなく遠い国とも言い切れず、チャンスはある。2019年にアルジェリアを旅した日本人とお会いしてちょっと勇気を貰ったのだ。彼女はヨーロッパで知り合ったアルジェリア人の知人の誘いでスルッと入国できたと云うから不思議なものだ。

アルジェリアでそんな状況が続くなら、サハラ砂漠を跳び越して西アフリカに飛んでみよう。「黒人に免疫を付けよう!」と思い立ったのが西アフリカに目が向いた理由だった。ちょっと表現がキツイと感じられる方がいるかも知れない。であれば、旅を通じて肌の色の違いに関係なく付き合えるようになろう、と言い換えてもいい。アルジェリアと国境を接している国々である事もなんだか妙な親近感を与えてくれた。この一方的な片思いはかなり無謀だと分かっていたが動き出した想いはもう止められない。

かつて買って埃を被ったままの「地球の歩き方・フロンティア編―西アフリカー」(1990年出版)を漁ってみた。セネガル、ガンビア、マリ、モーリタニア、ブルキナファソなど6ケ国が載っていた。その中で観光資源が際立って豊富なのがマリ共和国だった。泥のモスクは気になる。で、即決した。

ただ、問題はどうやって行くのか。はて、素人がそんなブラック・アフリカに行けるものなのか。と言うのも、「地球の歩き方・フロンティア編」は写真がメインで文字情報は少ない。でも、蔵前仁一「ゴーゴー・アフリカ」(凱風社)を読むとアフリカ諸国を淡々と旅しているではないか。とりわけ、バンディアガラの断崖に棲むドゴン族の「ウマナセオ……」で始まる長い挨拶をしていく様がユーモラスかつのんびりしていて微笑ましいと思った。確かこんな感じだ。

「あなたは元気ですか?」

「はい」

「あなたのお父さんは元気ですか?」

「はい」

「あなたのお母さんは元気ですか?」

「はい」

「あなたのお兄さんは元気ですか?」

「はい」……

と長々と繰り返されて、ひとしきり終わると今度は相手方が同じ問いを始めるとか。

それにTBS「世界ウルルン滞在記」を見ていたら、まだ無名の若手俳優がブルキナファソ(マリのすぐ南隣り)にホームステイして泥壁の家に茶褐色の模様を塗っていた。それもまた楽しそう。なら行けるでしょ、そんな軽いノリでマリ行きの航空券を買ったのだ。

なので、ブラック・アフリカに抵抗感なく旅をしてみたい事が第一の動機であって、泥で作ったモスクをこの目で見たいとか、ドゴン族の村をトレッキングしたいとか諸々膨らんできて、ブラック・アフリカに初めて足を踏み込む事になった。

ただ、この旅に関しては決して暢気な気分だけで実現できた訳ではなかった。マラリアとか治安とか分からない事が多すぎた。国際航空券を買ってしまったので、今更キャンセルしたらキャンセル料が嵩む。半ば「行きたくない!」心理でモヤモヤ悩みながら出発の日を迎えてしまった。果たして無事に日本へ戻って来る事ができるのか?

3.首都バマコにて

(1)鉄道駅の裏手でいきなり闇両替

空港でタクシーを拾うのは旅の主義に反するけど、西アフリカ初日ではやむを得ない。私がタクシーを拾うと、すかさず一緒に乗り込んでくる男がいた。旅人の目的がドゴン族だと知れているので、すぐにガイド志願してくる。愛想がいい男だったが、着いて早々雇っていたら自由な旅ができなくなる。

いよいよバマコ市内。同乗した男はシツコクなかったのですぐ別れた。でも周囲は紛れもなく黒人ばかり、ブラック・アフリカに放り出された事を自覚して少し緊張する。いくらインド旅を経験していても、西アフリカは心理的な壁が厚い。街は猥雑だけど、決してデリーやバナラシのように人が雑多に湧いてくる濃さではなかった。インドで喩えるとカジュラホよりも人出が多いくらいのソフトな賑わいだ。

空港で両替に苦労した事は冒頭で触れた通り。とは言え、100フランスフランは当時の為替レートで換算すると約1,700円に相当する。たったこれだけでは旅できない。銀行を探すものの、店舗すら見当たらない。セネガルの首都ダカールから伸びているバマコ鉄道駅にも両替所は無かった。周辺は閑散としている。で、ここでも観光客を狙っている人が蠢いていた。

いきなり闇両替の洗礼だった。最初に声を掛けてきたのが使いぱしりの若者。上手くアレンジしてくれたようで路地に入っていく。でも、両替現場に連れて行ってもらう途中で、取り巻きのマリ人が5人くらいに膨れ上がっていた。一体どうなるのか?

そこに10人くらいの黒人が車座になって地べたに座っていて、そこの輪に加わるように促される。大丈夫だろうか?

ブクブク太った目つきのキツイ親分と思しき男から「いくら欲しい?」と問われる。ぶっきらぼうな言い方だった。もしかしてあり金を全て巻き上げられるのか? イヤ、そんな心配をしても仕方ない。冷静になろう。1万円くらいか、でも土日を挟むのでもうちょっと必要か。2000フランス・フラン(約3.4万円)のトラベラーズ・チェックを渡してみる。

トラベラーズ・チェックを見て親分は不審そうな表情を崩さない。こちらを疑っているのか「トラベラーズ・チェックの購入控を出せ」と言ってくる。トラベラーズ・チェックを発行して貰う時に付いてくるペラペラの紙キレは紛失等で再発行してもらうのに必須なものだが、過去にそんなものまで要求された事はなかった。

もしかしてこっちを疑っているのか。ホントに現地通貨が手に入るのか心配なのはこっちなんだけどな。親分は購入控の紙キレを入念に確かめて、ようやく両替に応じてくれた。

戻ってきたのは僅かに16万CFA(セーファーフラン)。今にして思えば1フランスフラン=100CFAが公定レートだから口銭があまりに手厚い。それはすぐに疑問に思ったけど、言い出せる雰囲気でもなかった。初日だからまあ仕方ない。ここは我慢だ。

これで私の元に戻って来るかと思いきや、そんな甘いものではなかった。親分から戻ってきた16万CFAから更にコミッションを徴収すると言うではないか。その額なんと2.5万CFAが抜かれた。これが1次受けの取り分。

続いて、最初に声を掛けてきた男が5,000CFAを掠める。2次受けとしてのコミッションだという。私のところに戻ってきたのは僅かに130,000CFA(約2.2万円)だった。

旅の初日から揉めてもイヤなのでコミッションを大人しく払う。が、そこで事件が勃発。

ヤミ両替は2次受け、1次受け、親分の3層のヒエラルキー構造だったが、その3者間の取り分で揉め始めたのだ。

一瞬にして険悪な空気になったのは、彼らの顔つきを観察していればこちらにも分かる。最初に勧誘してきた2次受けの男が気を利かせて「お前には関係ないから、サッサとここを去れ」と促してくれた。別の男も「これがアフリカン・システムだ」と解説してくれた。もうサッパリ訳が判らない。ひとまずヤミ両替の現場から退散する事ができた。

*

道に迷っていると、ホテルまで案内してくれる男が現れた。それだけなら親切なマリ人だけど、部屋にザックを置いて1時間後にフロントに行っても彼は私を待っていた。で、夕食にも付き合ってくる。彼もまた「オレがドゴン村トレッキングのガイドをする」の一点張りだった。性格に良さそうだが、やっぱりドゴン村観光の拠点となるモプティまで自力で行きたかったので私の答えは揺るがない。

ホテル・ラックデボ(Hotel Lac Debo)に戻るともう一人、うっとおしい男が待ち構えていた。ホテルの主人だ。彼の主張もやっぱり同じ。「ガイドを雇うならここバマコがオススメだ」、そんな話に1時間も付き合うのは大変だ。勘弁してくれ。

<バマコ鉄道駅前、マルシェにて>

(2)私の名前はママドゥ、アフリカン・ネームを拝命する

インドの街中を歩いていると「お茶を飲みに行こう」とか「カシミール旅行がいいぞ」と終日インド人が言い寄ってくる。ただ、大抵のインド人はこちらが「ノー」と拒めばそれでスーッと去っていく。その繰り返しだった。

でも、マリでは要領が違う。1人1人の勧誘がかなりしつこい。しかも、必ず「お前の名前を教えてくれ」と食い下がってくる。他にもあれこれと聞いてきて1人に10~30分くらい関わることになる。長距離バスに乗っている間中ずっと「ドゴンツアーのガイドをする」と繰り返す強者もいた。

私の名前は長い。今でこそ英語圏ではサッカーの中田英寿のように「ヒデと呼んで」と伝えているけど、まだまだ拙い旅行者だった当時はそのまま「ヒデ○○・○○○○○」と名乗っていた。極東のアジア人の名前なんて分かりにくい。しかも日本語の発音には抑揚がないので、そんな挨拶ではスッと覚えて貰えない。

何人かが入れ替わり立ち代わりドゴン村トレッキングを勧誘してくる内に、ある男が「そんな名前は判りにくい。お前にアフリカン・ネームを付けてやる」と言ってきた。

「マリでのお前の名前は『ママドゥ』だ!」と宣告された。

はっ? ママドゥって何? ママって女性の呼称じゃないか? とチェンジを要求したかったけどまあいい。確かにごちゃごちゃ自分の日本名を名乗るよりも、短く「ママドゥでーす」と言い切ってしまう方が話しも早い。

後日、TBSのバラエティ番組「ここがへんだよ日本人」を見ていた。あのゾマホン(ベナン共和国)が有名になった番組だ。そこに、マリ共和国のミュージシャンが登場していた。なんと、彼の名前が正しくママドゥだったのだ。なので、きっとマリの鈴木さんや中村さんに相当するのがママドゥさんなのだろう。それぞれの国で発音しやすい音があって、きっとママドゥが彼らの母国語の語感にあった音なのだろう。それは英語で「スズキさん」、「ナカムラさん」と呼びかける時に最初の音にアクセントを置く英語圏の発音(日本人としては明らかにオカシイけど)になってしまうのと同じ事だろう。

このアフリカン・ネームは、後年アラブ諸国を回るのに結構役に立った。そこでは自分からアラビアン・ネームを名乗ってみた。モハメットだと発音が悪いのか現地の反応が悪く、ムハンマドも微妙だった。なので、タクシーの運転手がハッサンさんだったのに倣い、私もそれ以降はハッサンで通してみた。ハッサンは日本人でも抵抗なく発音できる。驚く人もいれば、素直に喜んでくれる人もいた。ヨルダンのペトラ遺跡で仲良くなった人達に「私が日本名をあげよう。あなたはスズキさん、あなたはタナカさん」っていうと、より新密度が増した感じだった。別れ際にロイヤルヨルダン航空の帽子を被ったアラブのオジサン3名と一緒に写真を撮った時、みんないい笑顔で写っていた。

(3)マラリアの恐怖に駆られてキンチョールを両手両足にスプレーする

9月の西アフリカは暑かった。インドなら全然耐えられる暑さだったけど、ここはちょっと事情が違う。マラリアの汚染地帯なのだ。

マリに到着したその晩、ホテルの部屋に入っても暑いので窓を開けておいたら蚊が入って来る。なので、何やっているんだろうと悲しくなりながらも、蚊を避けるために部屋でレインコートを着て皮膚を覆い、蚊とり線香を焚いた。生憎、初日の宿には蚊帳はなかった。やっぱりマラリアの恐怖があるので、素っ裸で寝るのは避けたい。ブラック・アフリカ初めての夜、暑いのにベッドの上に寝袋を広げて寝る苦渋の決断をした。

寝袋では顔を守れないので、東急ハンズで買った頭部ネットを被る。これなら蚊に襲われないだろう。でも、こんなの暑くて蒸すし、とてもぐっすり眠れるものではなかった。

1時間くらい眠っただけで、寝袋(シュラフ)の中は汗びっしょりで湿ってしまった。当然ながらシーツもぐっしょり濡れていた。着替えては寝て、また一時間くらい経つとうなされて目を覚ます。これではもう、一晩中サウナに閉じ込められたようなものだ。しかも、シュラフと頭部ネットで蚊に刺されないようにしていたつもりが、何ヶ所も刺されてしっかりと痒い。

マラリア原虫を寄生させているハマダラ蚊は早朝や夕方に刺すと言う。しかも、他の蚊と違って尻を上に突き出した体勢で刺す。とは言え蚊に刺される瞬間を見ている事は稀だ。なので、これがハマダラ蚊に刺されたのかそれとも普通の蚊なのか、知る由も無い。とにかくマラリア原虫が自分の体に入っていない事を祈るしかなかった。勿論、マラリア原虫の卵がヒトの体内でふ化しても困る。ようやく寝苦しい夜が明けて朝を迎えると、バマコ市内ではコーランが流れていた。おお確かにここはムスリムの国なんだと実感した。

ちなみにモプティのホテルやレストランでは何度もヤモリを見かけた。モプティの宿、カンプマンでは部屋のドアの上下に隙間が1cmくらい空いていた。ガムテープを貼ってハマダラ蚊を防御したけど、そもそもドアが壁をくり抜いた部分よりも一回り小さいので、ヤモリだってヤスヤスと侵入してくる。だから、ハマダラ蚊だって防ぎようが無い。後で考えるとヤバそうなのだが、虫に吹き付けるべきキンチョールを蚊が寄ってこないように自分の腕とか足にスプレーしていた。自分の皮膚が殺虫剤で傷まないんだろうか、そんな疑問を抱く余裕もなく、この時の私にとってアフリカの恐怖とは即ちマラリアの事だった。

*

実はマリから帰国して2週間、やっぱりドラマが待っていた。帰国して2週間、まだマリ旅の興奮が冷めやらぬ頃、いい具合に熱が出てきた。即、マラリア感染の恐怖が頭を掠めた。ただの風邪なのか、それともマラリアに罹って熱発したのか、頭の中がグルグルと錯綜してくる。何度も蚊に刺されているし、不安になる。で、慈恵会医大病院・熱帯医学外来でわざわざ診察を受けてみる。あまり変な病気を会社に持ち込むのはサラリーマンとして何とも憚られるし、気が気ではなかった。幸い、マラリア検査の結果は陰性でホッと安心した。

<線路スレスレにマルシェが広がる、カラフルな雑貨の露天>

4.長距離バスに揺られてセバレへ

(1)ガール・ルティエール

わざわざ西アフリカのマリに出掛けるような旅人は少ない。観光地は限られているので、首都バマコ、月曜市が立つジェンネ、黄金の都トンブクトゥ、それとドゴン村トレッキングのゲートとなるモプティくらいだ。なので、マリ人達も外人を見つけたらみんなドゴン村に行くものと決めてかかって勧誘してくるので大変。

サハラ以南のアフリカの大地に踏み入って2日目。とにかく先を急ぎたいので、モプティ行きのバス乗り場へ向かう。長距離バスターミナルの事をガール・ルティエール(Gare Routiere)と呼ぶ。ガールはフランス語の駅であり、空港を意味するアエロガールと同じだ。先ずは市内の乗合バスを使って長距離バスターミナルに向かう。

乗合バスと云っても後部座席に10人くらいが向い合せで座る、天井の低い幌つき軽トラックだった。運転手に「バス停で降ろして!」って頼んでおいた。それでも怪しそうだったので、向いや隣りに座っていたオバちゃん達に「ガール・ルティエールで下りたいんだ」と伝えた。お約束通り乗合バスは無視して郊外へ向けて突っ走った。慌ててオバちゃん達が大声で叫んで、車体をドンドンと叩いて車を停めてくれた。本当にメルシー。

ガール・ルティエールは、マリはテレビで見るアフリカの映像と同じで混沌としていた。歩いているのは99.9%が黒人だ。20年くらい使い倒したようなバスが何台も連なっていて、その周囲に黒山の人だかりができていた。だいたいどのバスがいつどこへ出発するのか、納得するまで聞き続けるしかない。モプティ行きは午前9時出発だと分かった。でも、定刻キッカリに出発する訳はなくて1~2時間は待っていた。要は満員になってようやく出発なのだ。

(2)賑やかなモプティ行き長距離バス

長距離バスがバマコ市内を抜けると、車窓から見える自然は豊かだった。乾いた赤茶けた土地ばかりではなく、樹木は青々と育ち草地も多かった。水溜りなのか遊水地なのか池もそこかしこにあって、村人が水遊びしていた。ラクダみたいに背骨が突き出た痩せこけた牛が放牧されているのも見えた。これが初めて見るサバンナ地帯の風景だった。

でも車内でノンビリできない。またも勧誘が始まる。「おまえ、どこ行くのか? ドゴン村の案内するよ!」。またこれかぁ~。それがインドだったら「ノー!」の一言で終わり。彼らも次の観光客を探しに行ってくれる。でも、アフリカだと観光客の絶対数が少ないし、1人1人の勧誘がシツコイ。狙った獲物はそう簡単には離さないって事だ。彼は既に別のお客さん(小柄な日本人女性2人組)を捕まえていたのでもう十分だと思うのに、延々と勧誘してくる。「いくらなら払うか?」と迫ってくるが相場が判らないのでヘタに首をタテに振れない。結局、その日の23時くらいまでガイドの波状攻撃が続いた。

マリ人のテンションは確かに高い。彼らのプリミティブにしてナチュラルな姿が長距離バスの車内で露骨に表れていた。長距離バスは当然中古だ。でも窓ガラスは全部嵌まっていたのでまあ上等な部類だけど、決してスピードが出る訳じゃない。

そんなバスが他の長距離バスに追い抜かれるとマリの乗客たちはブーイングを飛ばす。「抜き返してヤレ!」と運転手を煽る。こんな煽り運転もあるのかと思ったが、運転手だって満席の車内からそんな応援が涌いてきたら負ける訳にはいかない。アクセルを吹かす。で、今度はこちらが追い抜くと「俺たちのバスの方が速いぜ!」と車内は一気に盛り上がる。

この子供みたいな素直さ、熱気はもう日本人には薄れてきたな。そうした思いを発露する場は限られている。サッカーやラグビーW杯などスポーツ観戦で応援しているチームが反撃している場面で一気に盛り上がるのと同じなんだろう。この国ではお互いに乗り合わせただけのバス車内で一体となって盛り上がれるのが凄いパワーだ。

実は、つい先日もこの熱い雰囲気を味わったばかりだった。それはパリからバマコに向かうエールフランス航空の機内のことだった。

エールフランスのバマコ便はスチュワーデス(CA)さんこそ白人ながら、乗客の90%超は黒人だった。白人の乗客が若干名、東洋系はおそらく私一人だった。機内はほぼ真っ黒な状態で、もうそれだけで心の中はアフリカ大陸に対する期待と興奮と不安でいっぱいだった。

当時、エールフランスであっても機内でシートごとにモニターが付いていなかった。大きなスクリーンで映画を上映していた。そうした状況なら、普通はみんな静かに座っている筈。でも、それがエールフランス便でもアフリカ路線になると全く様子が異なる。

スクリーンに映し出された映画を見ながらみんなゲラゲラ笑っている。それも、50人とか100人規模で声を揃えて笑っていたのだ。フランス語が聞き取れない私はその笑いの輪に入れず、蚊帳の外だった。搭乗者がみんな同じグループって事は考えられない。きっと出稼ぎで久々に帰国する人だって多いだろう。人間って楽しい時にはこんなに素直に笑うものか、とこっちまで嬉しくなったのだ。

<ホテルそばのバス乗り場、長距離バスはいつまでも発車しない>

(3)長距離バスで12時間、それでも目的地に辿り着かなかった

途中トイレ休憩で停まると、物売りの少女達がバスの外から「買って、買って」と熱心にアピールしてくる。食べ物だとりんご、キンコウリ、ファンタ、ビニール袋に入った冷たい水、ライム、落花生、とうもろこし等が売られていた。

私の父が定年を過ぎてから、畑を借りて野菜を植えていた。夏の終わりになると、きゅうり、トマト、黒豆などを収穫していた。その中に、キンコウリもあった。プリンスメロンくらいの大きさで、色は鮮やかな黄色をしていた。一見すると美味しそうだけど、実は固い果物だった。キンコウリは日本のスーパーで見た事がなかったが、まさかこんな西アフリカの地でお目にかかろうとは思ってもみなかった。

下痢体質なのでビニール袋に入った冷たい水は絶対に危ない。でも、暑いので飲みたくて仕方なかった。日用品だと、ティッシュ、カセットテープ、子供のおもちゃ、旗状のうちわなどを売り込んできた。旗状のうちわは竹を軸にして、扇ぐ面は20センチ四方に織り込んだビニール製の畳生地が括り付けられていた。これを会社のみんなへのお土産として10個くらい買ったのだが、まだ旅の始まりだったのでトレッキング中に重たくなって後悔した。

太ったオバちゃん達も混じっている。オバちゃんの服はアフリカンデザインでとってもカラフルだ。ぶくぶく太っていると生地がピンと張ってシワもない。あのダイナミックなデザインがホント似合っているのだ。

ランチタイム休憩では、直ぐに食べるのではなくじっくりと様子を観察してみた。まだマリの流儀が判っていないのだ。食べ物を洗面器に配膳している。戦時中の配給とか炊き出しもこんな感じだったのか。たっぷりライスを盛った洗面器の上に、汁物の器の底をベッタリくっつけて提供してくる。衛生的に大丈夫なのか、どうしてもそんな心配が先に立ってしまう。他の人は、ライス皿の上にドンとポテトの皿を乗っけられていた。

この長距離バスで焦ったのは、10時間のバスは10時間では到着しないって致命的な事実。どうやらバスに不具合があったようでこの日モプティに着かなかった。暗闇のなか少し手前のセバレ村で止まってしまったのだ。そこで1泊する事になった。みんなは何食わぬ顔で下車していくけどアテはあるのか。はて自分はどこに泊まればいいのか。ずーっと12時間もシツコク勧誘されたのには参ったけど、ガイド氏がこのバスに同乗していたのはラッキーだった。

(4)セバレ村は停電していた、思わず屋上で満天の星空を仰ぐ

セバレ村には殆ど目ぼしい灯りもなく、23時くらいに降ろされてバイクタクシーなんてあるような街でもなく焦った。でも、そのしつこかったガイドさんの後をトコトコ付いていき、同じホテルに泊まる事にした。夕食をどうしたのか覚えていないけど、とにかく停電するホテルだった。なので、部屋にザックを置いて、缶ビールをゲット。「屋上(と言っても2階だけど)で呑むビールは美味いゾ」と勧められて、椅子を持って上に向かう。確かに満天の星。近所にポツポツとほの暗い灯りはあるものの、なんせ停電しているホテルなので、星は一段と綺麗に輝いていた。

夜中に到着したセバレ村。翌朝、どうも鶏の鳴き声が日本と違う事に気付く。コケコッコーのイントネーションが違うのだ。朝、この街の様子を知りたくて散歩してみた。

かなりプリミティブな風景だと判った。泥壁の家が続いており、木々もあったので緑も豊か。昨夜は灯りがかすかに点いていたので屋台が並んでいると思ったのだが、朝にはそんな気配は全くなかった。桶で洗濯しているお母さん達と、その近くで遊んでいる子供達。彼らに「サバ ?(元気?)」と声を掛けてみると、見慣れないであろう日本人に対して元気に「サバビエン(元気だよ)」と答えてくれる。モノ心が付くと警戒心が出てくるだろうけど、まだ幼い子供達なので表情は温和そのものだった。朝食の用意なのか、お母さん達がミレットを杵で付いていた。もはや日本ではあり得ない光景なので、ちょっと体験させて貰う。体力勝負ながら、のどかなものだ。

本来なら昨日のバスで一緒だったガイド志願のババに付いてモプティまで行くのが無難だ。ただ、それだと今日もまたしつこく勧誘されかねない。ババは日本人女性2人のガイドを担っているのでもう一人増やした方が絶対にトクだ。こっちとしてもそれに乗るのが絶対にラクだ。でも自分の旅は自分で作っていく主義なので、モプティでガイドを頼みたかった。

セバレからモプティまでどの程度の時間が掛かるのか判らないけど、少なくともバマコから丸半日バスで走ってきたのだからそんなに遠くないだろう。物売りの少年に頼み、タクシー・セッション(長距離バス乗り場)の場所を教えてもらう。彼は重たいおでん屋の屋台みたいな車を轢きながらそこまで案内してくれたのだ。

昨夜のホテル・ウジス(Hotel Oasis)のスタッフといい、彼といい親切な人はいるものだ。でも、どのブッシュ・タクシーがモプティ行きなのか判らず、順に聞いていく。ようやく見つけて軽トラックの荷台に乗り込む。やっぱり客を積めるだけ積み込まないと発車しない。どれくらい待っただろうか、とにかく走り出した。荷台ではガ体のいいオバちゃんがしきり喋っている。赤茶けた土と時おり緑の湿原を見ながらモプティに向けて走った。風を切って走っていくのが気分いい。日本では軽トラの荷台に乗っていくなんてありえないけど、タイとかラオスなんかでもこんな旅をしたものだ。

5.トレッキングの拠点モプティ

(1)バニ川沿いに村を散策

モプティを歩いてみた。ここは小さな村だ。これがまた良い。首都バマコは人が多くてゴミゴミしていたけど、こちらは程々。バニ川が流れていて、その向こうは湿原になっていたので、気分的にものんびりできる。

いざ泥モスクに入ろうとしたが、ここはムスリム限定の聖なる場所。コーランを暗記している訳でもないオリエンタルな旅人は入口で遮られてしまう。

しょげた顔をした珍しいアジアの旅人を見つけると子供達が群がってきた。擦り寄ってきて、カメラを触りたい子もいれば「マネー、マネー」と手を差し出してくる子もいた。「サバ?(元気~)」と聞くと、みんな元気に「シャバ」と舌足らずな返事が返ってくる。

モスクの隣りの家の子供が手招きしてくれる。5人兄弟で、彼らと一緒にお宅拝見。屋上に案内してくれた。そこでモスクの写真を撮らせてもらう。子供達はカメラに興味深々。1人が撮ると、次から次に回されていく。まだ触っていない女の子は怒り出すしもう大変。こっちとしても、今のデジカメなら10枚くらい無駄にしても構わないけど、当時はまだ36枚撮りフィルムを3本くらいしか持っていなかったので、一枚一枚が貴重だし、事態の収拾にちょっと手を焼いた。

他にもモプティの村を歩いていると、プリミティブな光景があれこれ目に入ってくる。木陰で、先生と思しき人が木の板にアラビア文字を書いて、10人くらいの子供達が一塊になって勉強していた。青空教室だ。バニ川の川幅は広く、ピログ、ピナス(いずれも川舟)が泊まっていた。川岸で体格のいいオバちゃんがこっちを見て笑い出す。こっちはどうして笑われたのか判らなかったけど、東洋人が偶にこの街まで来るってことだろう。

錆びた鉄枠のランプに銀を上塗りして道端で売っている職人さんもいた。アラブ諸国だとオールドマーケットに店を構えているけど、ここには店構えもない。トアレグ族の遊牧民が、土産物のナイフやお守りを見せてくれた。盛んに「買え買え」と言ってくる。

モプティは塩の交易地であり、「歩き方」に載っていた岩塩の板も道端に転がしたまま売っていた。畳一枚と同じくらいの大きさだった。古い木を売っていたけど香木なのか。菜っ葉など葉物野菜も売っていた。

洗面器とかプラスチック製品はとにかくカラフル。ビーチサンダルも沢山並んでいた。日本だとポリバケツは青色とか決まっているけど、いろいろな色のを売っていた。「歩き方」からイメージしていたのは、マリ王国とかソンガイ王国が栄えていた500年以上前と大して変わらない暮らしをしている事だ。でも、実際にはそこで進歩が止まっている訳もなく、村には活気があった。

<尖った泥のモスク、モスクの隣家の屋上で>

(2)モプティの泥モスク

改めて泥壁のモスクを見上げてみる。中東の有名なイスラム建築と比べるとあまりにも地味でどうにも同じ宗教とは思えないし、およそ宗教的な建物には見えない。泥で塗り固められた淡い土色のモノトーンだが、造形としてはいかにもユニークだ。

まずもって、壁と壁のつなぎ目が直角に曲がっていない。丸っこいカーブで仕上げられているのだ。イエメン・ハドラマウト地方のシバームにある泥のマンションが壁と壁の接合部をキッカリ直角に仕上げているのと対照的だった。

※シバームに関しては、弊イエメン旅行記「イエメンの果てに飛ぶ(前編)」を参照

旅の日程に余裕があれば、月曜市が開かれるジェンネで大モスクを見たかった。それでも、モプティでかつて東京銀行に貼ってあったポスターと同じ泥のモスクをリアルに見られたのは嬉しかった。これか! 泥のモスクを見たのはこの旅が初めてだったのでとにもかくにも嬉しい。

いかにも地味な建物だけど、無機的な感じは受けなかった。ヨコに渡した梁の木材の尖端が壁に埋まっていないで外に突き出している。なかなかユニークだ。四角四面な建物を基準にすると建物の骨格がはみ出しているのでセンスがないと思ってしまう。でも、よくよく考えてみると、この方が効率的なんじゃないか。

イエメン・シバームでも泥壁を上塗りする補修が必要になるし、ここ西アフリカのマリにおいてはもっと雨が降るだろう。アラビア半島やアフリカのローカルな降水量は調べられなかったが、首都の降水量はこうなっている。

バマコ(マリ): 900mm

サナア(イエメン): 300mm

東京(日本): 1800mm

イエメンでは雨に降られた記憶はない。対して、3日間のドゴン村トレッキングでは何度かパラパラ降られてその都度ポンチョを被っていた。

雨で崩れた壁を定期的に補修するには足場が必要になる。わざわざ足場を組まなくても、このように梁を外に突き出しておく事で、縄を吊っておけば高い所でも器用に壁の補修ができるんじゃないか。そんな想像ができてしまうのが面白い。実際にそんな改修現場にはお目に掛かっていないけど、身体能力の高いアフリカの人なら宙釣りの姿勢でパッパッと上塗りしてしまいそうだ。

でも、東京銀行のポスターに貼ってあった泥の建物には梁がもっとたくさん飛び出ていた筈だ。もしかしてアスキア墳墓(ガオ)とかトンブクトゥーのモスクだったのか、今となっては確かめようもない。

喩えるなら無精ひげのように乱雑に生えているオジサンのヒゲ面の構築物だった。でも、決して不揃いに伸びているのではなく、同じ長さで突き出ているのでまあどうにか許容できる程度の不格好だった。こんな半分造作な格好にもメリットがある。建て増しするにも骨組みを継ぎ足していけばいいので、壁をフルセットで作らなくても3面つぎ足せば省エネ工法でいけるんじゃないか。そんなプリミティブな想像も膨らむ。

実は、こうした梁が突き出た建物が日本にもある。静岡県天竜市(現、浜松市天竜区)の秋野不矩美術館だ。この建物は阿蔵山の裏手にひっそりと造られており、正面から見ると木の梁が2ケ所ほど出っ張っている。常設展示室の天井には天窓があって、これもアラブ世界のハマムに入り込んだようなフワッとした開放感に包まれる。上からこの建物を見ると、四角い構造体が直結しているのではなくて、90度回して接合しているのも特徴的だ。この歪みが立体的広がりを持たせてくれる効果を持っている。

この建物を設計されたのは木の上の「高過庵」、UFOみたいな「空飛ぶ泥船」(いずれも長野県茅野市)など奇抜な木造建築で有名な藤森照信氏だ。いつも八ヶ岳に登ったついでに見学しようと思いつつ、下山してくると登山靴の中が蒸れているのでついそのまま特急あずさに乗り込んでしまい茅野の作品を未だ見ていない。

(3)言葉の壁は笑顔で壊していく

彼らはバンバラ語などそれぞれローカルな言語を使っているが、その垣根を越えてコミュニケーションするにはフランス語だ。なので、旅人も「ボンジュール」や「メルシー」くらいは覚えていく。それと「ジュマペールxxx(私の名前はxxxです)」は必須かな。

モプティの電話屋さんでブースに入って、日本に電話した。国際電話が「00」発信だと教えてもらう。8400CFAの支払いで10000CFA札を出したら、どうした事かオバちゃんが戸惑っている。向こうはローカル言語とフランス語、こっちは日本語しか喋れない。「お釣りがない」事を伝えられなかったのだ。この時ばかりはフランス語で禁じ手を使った。それが「ジュ ヌ パルル パ フランセ(私はフランス語を喋れません)」。互いにコイツとは会話できないと悟って、顔を見合わせて大笑いしてしまった。こういう事は私の海外旅で偶にある。言葉なんて通じなくてもなんとかなるものなのだ。

このオバちゃんの所にはドゴン村トレッキングから戻った後にも立ち寄ったけど、やっぱり満面の笑顔で出迎えてくれた。

モプティではこんな事もあった。川べりの小さな木造商店で瓶入りのファンタを買って紙幣を渡した。けど、いつまで経ってもお釣りが戻ってこない。代わりに「折角だから座って飲め」としきりに促してくる。

こっちとしても暑いので一休みして呼吸を整えたい。私が座ったのを確認すると、彼はおもむろにニヤニヤし始める。何だろう?

「座って飲んだからプラス100CFAだな。これがアフリカン・ルールだ」と笑っている。100CFAは僅か17円の事なのでイチイチ争っても仕方ないし、こっちも笑顔で返す。理不尽な言い分だと思うけどまあいいじゃないか。これもまた日本人には理解できない掟だが、マリに入ってはマリのルールに従うしかないな。

<マリの少年2人、5000CFA札の裏面はカラフル>

5000CFA

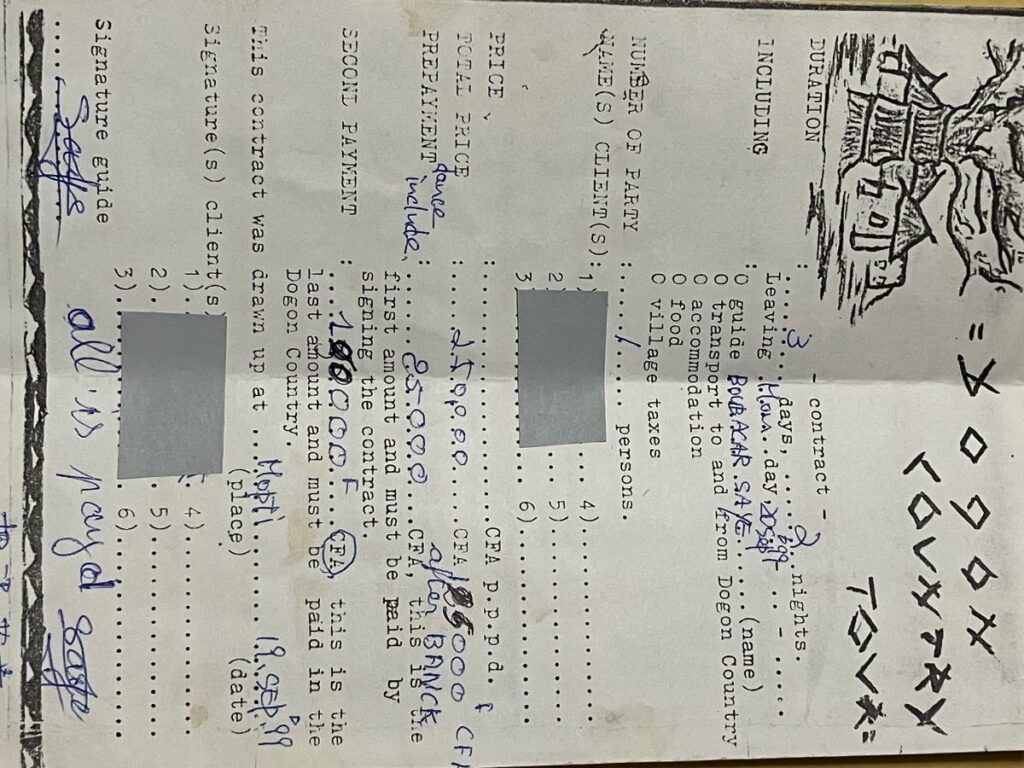

(4)ドゴン村トレッキングのディープな契約交渉

いよいよマリ観光のハイライト。とにかくモプティでガイドを見つける必要がある。バマコからモプティへの長距離バスで会った男もしきりに「ガイドする」と勧誘してきた。モプティに着いてからも同様に「ガイドするゾ」って勧誘が続いていた。

で、ある男とゆっくり交渉を始める事にした。ホテルカンプマンの4人席のソファに向かい合って座り、話し合いに入った。英語を喋るのは小柄な男1人だけで、彼とどんなトレッキングができるのか確認していく。

・2泊3日くらいで歩きたい。どんなコースになるのか

・1日に何時間くらい歩くのか

・トレッキングはキツイのか

・ガイドが食事を作ってくれるのか

・飲み物は持参するのか、それとも村で手に入るのか

あとの2人のマリ人も座っており、交渉の成行を静かに窺っている。そのうち1人は実際にガイドしてくれた男だ。英語が喋れないのか、交渉事には一切入って来ず静かに聞いていた。目ん玉が大きく飛び出し気味だったので、ボビーオロゴンの名前を拝借してここではボビーと呼んでおこう。もう1人はニジェール川のボート・ツアーを勧めてきた男で、船頭さんだ。ボート・ツアーも捨て難いけど、旅の日程がタイトなのでそんな余裕はなかった。周囲にも珍しい日本人を目当てに立ったまま様子を窺っている人が何人かいた。

交渉役の男は何でも「インクルード(料金に含まれている)」とか「大丈夫」と言ってくる。なので調子に乗って「ビールもインクルードか?」と訊くとそこだけは「ノット・インクルード!」と強く否定してくる。インクルードって言葉はこの旅で頭にこびり付いた。どれくらい話しただろうか、話が纏まった時には300米ドルくらいだった。

ホッとして「ところで、ドゴンの踊りは見られるよネ?」と聞くが「エクスクラウド(別費用だよ)」だと言い返してくる。別途200米ドルくらい要求された。なので、2泊3日のトレッキングが概算5万円になったのだ。

そこまで決まったらあとは支払だ。と思ったら決済条件の確認プロセスがあった。まるで企業間の取引みたい。現代のように旅は先払いではないのだ。通常は商品やサービスの提供を受けてから代金を支払う。それに対して現代のツアー代金は先払いが当たり前で、後払いなんて聞いた事がない。そう思うと、マリの旅行契約は極めて紳士的に締結されるものだと感心してしまった。

契約日: 2.5万CFA

ツアー初日: 12.5万CFA

ツアー最終日: 10.0万CFA

私は旅行の前後に半額ずつ支払った記憶だったが、ノートにはこう書かれていた。それは契約書の記載とも一致している。いずれにせよ、トレッキング契約を完全に履行するまで全額支払わなくてもいいのだ。決済条件としてあまりに新鮮で誠実な印象を受けた。ヒトってプリミティブな時代にはこんな習慣・行動原理で動いていたのだろうか、と思いを馳せてみた。

これでようやく取り決めは終了した。でも、ここから更に面白かった。A4の紙に手書きの簡単な記入フォーム(契約書)があって、その左半分にツアーの内容、双方の名前、署名、日付とかを記入していく。書き終わったら、右半分にも同じ事を双方で書き込んでいく。ツアー内容や金額は彼が書き、それを確かめて顧客の署名欄に書き込む。双方で、左右に書かれた内容が同一だと目視で確認した上で、ビリビリっとタテに紙を破る。片方を私が、残りを相手が保管する事で契約成立となった。

そっかあー、カーボンコピーが無かった時代には、人々はこうやって商売上の約束を交わしていたんだな。昔は複写式の契約書や割印なんて洒落たものはなかった。長い人類の歴史をグッとワープして覗いている気がした。

<2泊3日のドゴン・カントリー・ツアー契約書>

(5)まだ乗っけるの?

その後で、畳みかけるように出てきた話がある。契約交渉は相手の方がずっと上手だったのだ。

ドゴン族の酋長(オゴン)に会うのだから手土産としてコーラナッツの実を土産に買っていけとか、水を6本買うから追加チャージが必要だとか。うーん、よく判らないけど、それって全部インクルードじゃなかったの? こっちとして長丁場の交渉でもうネゴする気も失せていた。最後に交渉役の隣りに座っていた男がガイドだと紹介された。

このツアーが高いか安いか、ドゴン族の踊りの代金を除いて約3万円で比較するのがスジだろう。後年、タイのチェンマイの山岳民族の村2泊3日トレッキングで3,800バーツくらい(当時の為替で1万円くらい)だったのでやっぱりボラれているのは事実。ただ、アジアとアフリカで根本的に異なるのは、アジア旅って1日ずれていてもおそらく同じような旅ができる。おそらく大ハズレはない筈。でも、アフリカを旅する絶対数が少ないだけに1日ズレてその街に到着したら、全く別の旅が繰り広げられる可能性の方が高いと思う。だから、それで是とするしかない。それと、マリはソロ対応なのに対して、チェンマイの旅はカナダ人を含めて計4人のツアーだった。

ようやく契約が終わったらその足で警察に行こうと促される。ドゴンの村に行くには許可が必要らしい。パスポートにポリス・スタンプを押印してもらった。正直に言うとこれもどこまでホントなのか疑わしい。後年ネパールでトレッキングした時にも同じような手続きがあったけど、わざわざパスポートを開いて押印したのはマリだけだな。もしかしてコミッションと言う名のバクシーシだったのかも知れない。

さて、どんなトレッキングが待っているのか、楽しみだ。

(後編につづく)

【コラム】マリ共和国は西アフリカの内陸国

(1)国名のマリとはカバの事

マリ共和国は、西にセネガル、北にアルジェリアやモーリタニアと国境を接する西アフリカの内陸部にある。アフリカで8番目に広い国土を持ち、人口は2018年現在で1908万人とこの30年間で倍増している。

植民地支配の影響を受けて、マリ共和国も中東やアフリカ諸国と同様に特徴的な国境線を描いており、逆L字の形をした国だ。北部はサハラ砂漠になっており、多くの街はアフリカ第3の大河ニジェール川に沿ったエリアに連なっている。ニジェール川の上流から順に、西から首都バマコ、モプティ、黄金の都トンブクトー、ガオと続き、東隣りの国ニジェールに流れていく。モプティはバニ川とニジェール川の合流地点で、バニ川を少し遡ると月曜市で有名なジェンネがある。

北部は砂漠気候、南部はサヘル気候(半乾燥地帯)になる。乾季は11~4月、雨季は5~10月だ。4~5月が最も暑く、サハラ砂漠からハーマッタンが吹いて、砂が舞い込んでくる。私が訪れた9月は平均最高気温が32度でトレッキングするには厳しい気象条件だった。

宗教的には国民の90%がイスラム教徒である。バマコにもモプティにも泥で作られたモスクが立っているが、あの緩いカーブをミナレットと呼ぶにはいささか抵抗がある。

この地域にはかつて13~17世紀にマリ王国、ソンガイ王国が繁栄していた。19世紀後半からフランスの植民地となったが、1960年にマリ共和国として独立を果たしている。そもそもマリとは原住民バンバラ族の言葉で「カバ」を意味する。動物園のカバはユーモラスな存在だが、実は凶暴な動物だ。かつて、モロッコ人イブン・バトゥータによる14世紀の旅行記には、ニジェール川でのカバ狩りが書かれているらしい。

近年では、過激派イスラム武装勢力が砂漠の民トアレグ族の居住地にも勢力を拡大した結果、2013年にフランス軍が軍事行動で対抗するなど緊張状態が続いている。外務省の危険情報によると2020年現在、国土の8割がレベル4(退避勧告)、残り2割もレベル3(渡航中止勧告)であり、観光目的で入国するのは困難である。

(2)ドゴン族の村が点在するバンディアガラの断崖

ここでバンディアガラの断崖について説明しておこう。ここにドゴン族の村が点在している。

彼らの人口は25万人。20年以上前の「地球の歩き方」には30万人と書かれていたので、人口減少している。彼らは全てのものに霊魂が宿っているとするアニミズムを信仰しており、独特の仮面を被って踊りを舞う文化を持っている。

死者を宥めるために作ったのが仮面の起源だと言う。狩人が獣を仕留めるたびにその動物の仮面が増えていき、シカ、サル、ウサギ、ゾウ、カモシカ、ロバ、ライオン、チーター、ハイエナなど仮面には多くの種類がある。ただ、現在のサヘル気候の乾いた西アフリカの大地を歩いても、こうしたサヘル地域に棲息する動物が多く棲んでいる気配は感じなかった。もう1つドゴンの踊りに欠かせないのが赤い腰蓑だ。首や腕にも同じものを巻き付けている。太古の祖先と大地が交わりをかわした際に流れ出た血が元になり、赤い腰蓑ができたのが起源だと言う。

ドゴン族の村には、建物の構成と屋内の位置に人体と相似形の対応関係がある。それはヒトの形をしている。村の中ではこんな配置になる。住居は中心部(胸部)に長老一族の家、頭部に鍛冶小屋と集会所、左右の手の位置に女性の家、下腹部に男女を象徴する祭壇と石、左右の足の位置に社や祭壇がある。また、家の中でも同様に、中心部(腹部)に寝室があり、頭部に台所、目を意味する明かり取り兼排気口が2つ、右腕に男の倉庫、左腕に女の倉庫、両足が玄関で扉には祖先の仮面と同じ模様が彫刻されている。

尚、この最終章は「地球の歩き方 フロンティア編・106西アフリカ」(ダイヤモンド社)を参考にした。

【2023.2.23修正】Google地図を追加、並びに一部の文章を修正しました。

【2024.12.25追記】冒頭に旅行記「旅は出たとこ勝負でうまくいく」出版のお知らせを追加しました。